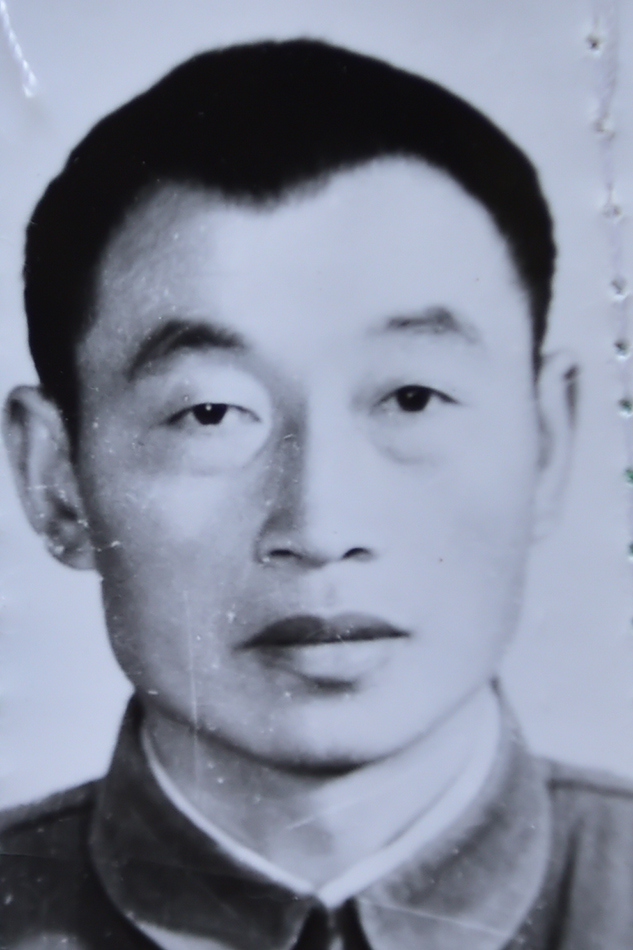

李彰明 男,1941年出生,四川蓬溪人,中共党员,北京市农业局种子公司高级农艺师。1966年毕业于北京农业大学,1967年至1978年在西藏昌都地区农试场工作,1978年起任北京市农业局种子公司高级农艺师。1995年被评为北京市劳动模范,同年被评为全国劳动模范。

1967年李彰明响应党的号召,到西藏昌都从事农业技术推广工作,在那里奋斗了11个春秋,为该地区小麦品种的筛选和推广工作做出了巨大贡献,并成为第一个成功地将冬小麦推广到西藏的人。那时的西藏,高原缺氧,空气稀薄,一开始他连走路都呼呼直喘,工作、生活条件都很差。他所在的昌都地区,是半农半牧地区,粮食不够吃,当地的柑耙和麦面吃起来又苦涩又粘牙,国家不得不从内地大量调拨白面,以改善群众生活。面对这一情况,他向单位领导提出,收集小麦品种进行资源整理,试种冬小麦。1971年,他耕作的40亩小麦,亩产达到200多千克;1972年又试种70亩,亩产250多千克,产量比当时亩产50千克的青稞高出5倍多;随后,上千亩地种上了冬小麦,亩产产量维持在200~400千克。由此,冬小麦很快在昌都地区得到大面积推广。1978年从西藏返京后,他又挑起了北京市小麦品种区域试验的担子。京郊小麦亩产量上不去,他跑遍在京科研育种单位,进行收集和试验,为筛选新品种周而复始地奔波,没有休息日,也无上下班时间,每天早晨5点多钟骑上一辆破自行车就启程了,到30里外的“育种基地”去。中午饭,仅仅是从家里带的两个煮鸡蛋。晚上,看不清麦苗了,他才拖着疲惫的身子,骑车回家。他终于又一次成功了,在1987年成功培育出适宜华北地区种植的高产、稳产、高抗小麦新品种——“京411”,该小麦品种成为京郊第六次小麦品种更换的主栽品种和我国冬麦区综合性状表现突出的优良小麦品种,平均每公顷产量达6000千克以上。1994年“京411”在京郊种植6.68 万公顷,占总种植面积的40.6%,经受住了京郊几十年不遇的严重干旱和冻害考验,表现突出。据1994年的统计,“京411”每公顷产量为6370.5千克,较其他品种平均每公顷增产750千克, 共增产小麦5013.5万千克,为确保北京市1994年小麦单产和粮食总产的提高做出了巨大贡献。