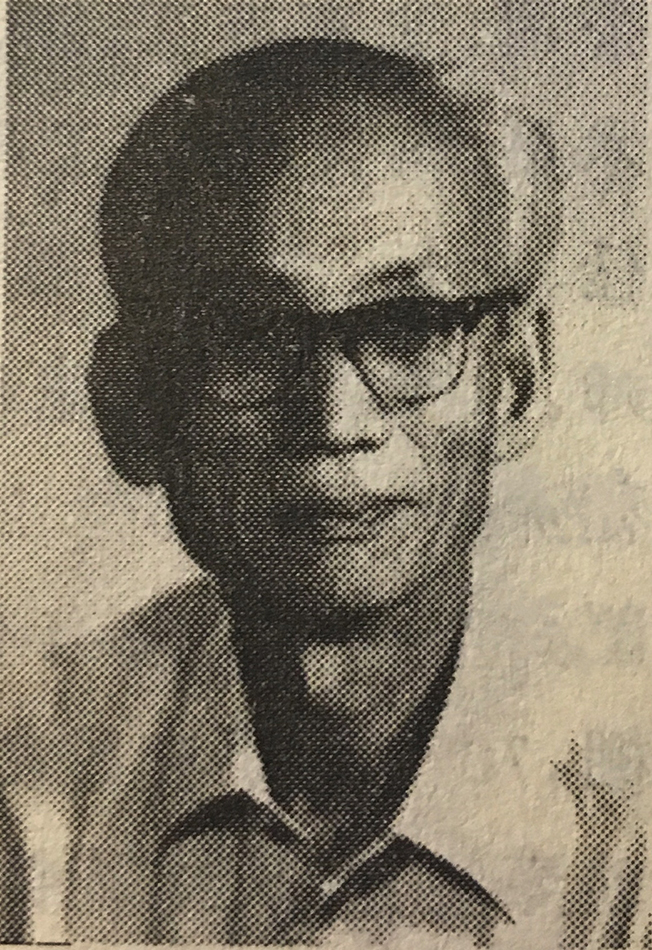

卢锦汉 男,1920年出生,广东珠海人,九三学社社员,卫生部生物制品研究所检定科科长兼肿瘤免疫研究室主任、主任技师。1971年起,他进行肝癌早期诊断的研究工作,1972年,他在国内首先研制成功单相特异性甲胎蛋白诊断血清,普遍应用于临床和普查工作。1978年被评为全国先进科技工作者,1979年被评为全国劳动模范。

卢锦汉在抗美援朝时期,研究改进了培养基,曾受到物质奖励。1960年,他建立了“无菌试验增菌培养法”。1963年,他进行了“自动免疫力试验霍乱副霍乱交叉免疫的研究”和“被动免疫力试验霍乱副霍乱交叉免疫的研究”。以上3项均被评为国家部级重大科研成果。他应用补体结合试验,检测血清甲胎蛋白诊断肝癌,大大提高了阳性率。他首先建立了检测血清甲胎蛋白诊断肝癌的反向血球凝集试验方法。1973年年底,他到江苏省祁东县肝癌高发区,用血凝法进行了1万多人的普查,证实了血凝法不仅敏感度高,能发现早期病例,而且简便、快速,适于广大农村山区大规模普查。1974年,祁东县评价:“用血凝法普查肝癌,是由北京生物制品研究所带到启东现场的一种能早期发现肝癌病人的好方法。”此后,启东、广西两地派人到所里,由他负责指导传授其诊断肝癌致敏血球的制备方法。至今,血凝法仍为全国肝癌普查的首选常规方法。血凝法的研究成果《北京日报》1977年10月12日曾做过报道。1977年,他在第四届全国肿瘤会议上,以“五年来肝癌早期诊断研究工作的进展情况”为题在大会上做了重点发言。1978年,血凝法被全国科学大会列入甲胎蛋白的研究,评选为国家级奖,1978年10月,中国肝癌研究协作组参加在阿根召开的第十二届国际肿瘤会议的论文,引用了他在《中国科学》发表的资料。他重视人才培养,积极参加科研工作和培养人才;多年担任进修班、技校讲师进行授课。在1950年到1964年期间,他发表学术论文24篇,有关综述论文10余篇。1971年以来发表的有关肿瘤免疫方面的研究论文10篇。