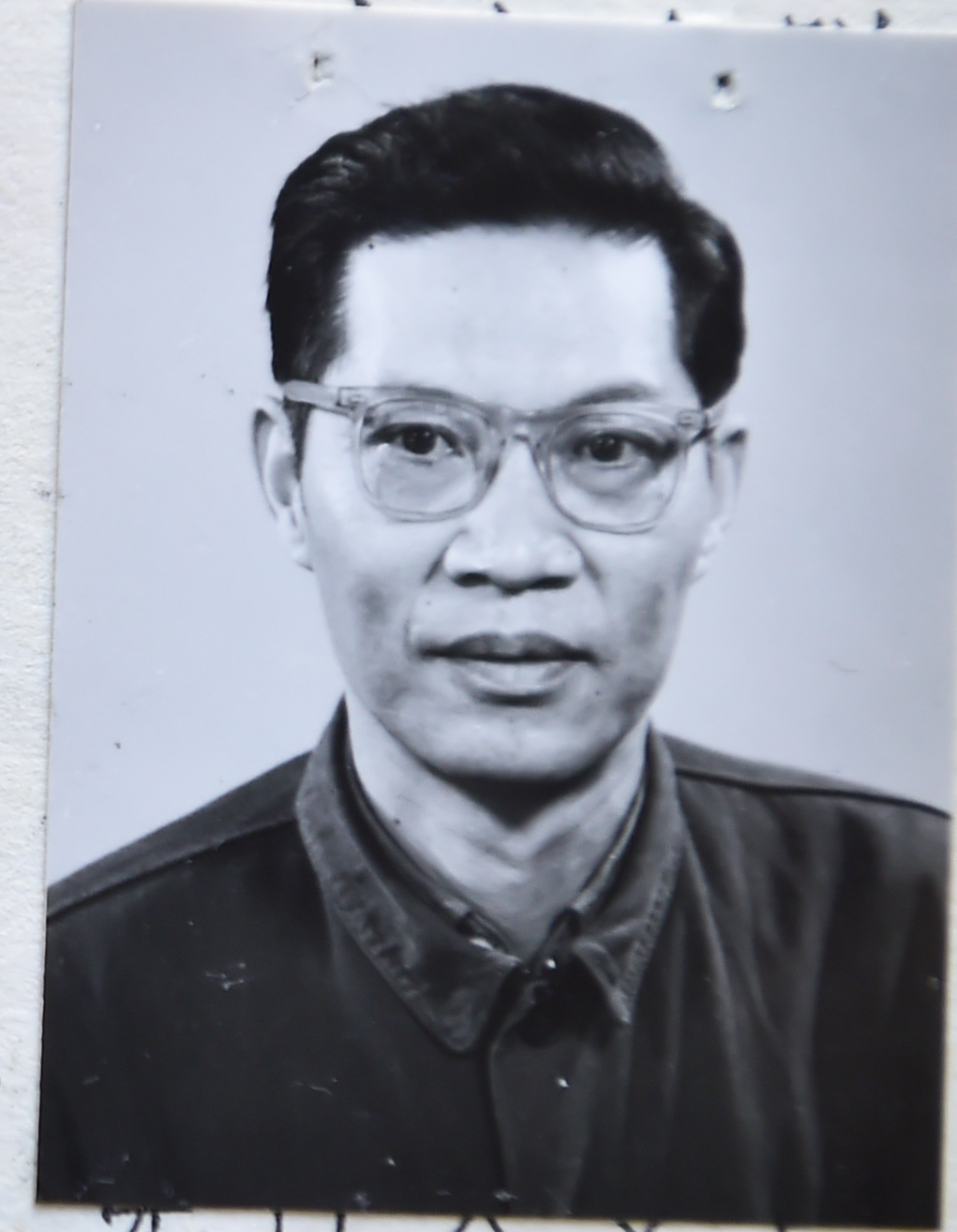

王 耀 男,1938年出生,浙江杭州人,中共党员,北京燕山石油化学总公司工程师、设计院副主任。1959年毕业于清华大学土木工程系,毕业后先后留校任教师、在北京纺织设计院、湖北安陆纺织部五七纺织厂任技术员。1973年调入燕山石化公司设计院三室土建组工作。曾2次当选为北京市人大代表,1977年、1979年先后被评为燕山石化公司先进生产(工作)者,1978年、1979年先后2次被评为北京市劳动模范,1979年被评为全国劳动模范。

1973年春天,王耀被调到燕山石化公司设计院三室土建组工作。他所在的土建组承担着我国第一套30万吨乙烯配套工程的聚丙烯装置、高压聚乙烯装置和丁二烯抽提装置三个项目的全部土建设计任务。这些任务共有上千张图纸,要求在半年之内完成,而设计工作又只能在国外有关资料到来之后才能正式开始。照常规按时完成是很困难的,最突出的问题就是结构计算工作量大。那时设计院有一台刚装起来的电子计算机,但没有计算程序,领导把编写程序的工作交给了他和同组另一位技术员。王耀是专攻土建设计的,从未接触过电子计算机。他从编写程序的基本要求学起,虚心拜能者为师,甚至到上海等地千里求师学习。在他和同事们的共同努力下,经过5个月夜以继日的奋战,终于编出了框架、塔基础和动力基础三个单项通用计算程序。三个程序投入使用后,不仅很快算出了设计数据,大大加快了设计进度;在设计中如遇有修改,也可用电算进行复核。他尝到了使用电算现代化工具的甜头,便想搞一个多功能综合通用程序,使石油化工工程设计大多数结构都能电算。经过2年多的努力,1977年7月1日,这个程序正式出版问世。程序不仅适用于石油化工工程的土建结构,也适用于其他一些行业的土建结构,先后为全国建筑、冶金、煤炭、机械、水、电、轻工、石化等系统几十个单位计算过许多大型工程,如30万吨乙烯裂解炉架、20万千瓦发电厂、10多层微波调度大楼、后来援外的8万人体育场、唐山市地震区恢复工程等。