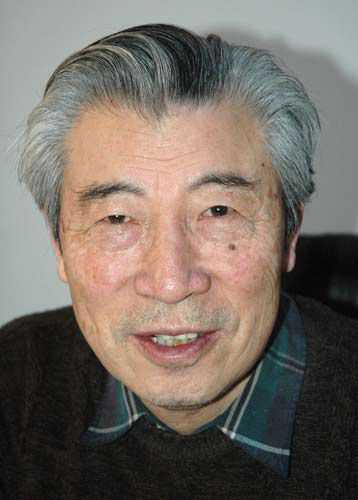

马宗晋 男,1933年出生,吉林长春人,中共党员,国家地震局副研究员、分析预报中心副主任。1955年毕业于北京地质学院普查系,担任助教,1957年后调中科院地质力学专业和研究所工作,后任国家地震局分析预报中心副主任。1979年被评为全国劳动模范。

马宗晋研究生毕业以后,留在科学院地质研究所从事构造力学的研究。从1961年开始主要从事小构造研究。1966年3月,河北邢台地震,前后共死亡8000余人,人们迫切希望了解地震的成因及其预防措施。一大批地学工作者奔赴灾区,开始他们本不熟悉的地震预报工作,马宗晋和同事们开始了地震构造研究。1968年,江苏沭阳地区出现了罕见的地裂缝,当地群众惶惶不安,马宗晋等被派到现场连夜进行调查。经过调查发现,当地地面出现裂缝与地震没有关系,而是长期抽水造成的地下深层失水干裂现象。他们向群众讲清原因后,地裂缝的风波很快就平息了。“一个地震前兆一个图像,一个观测井一个脾气。”一位科技人员曾这样形容地震前兆的复杂性。要掌握这样复杂多变的震兆,不仅需要大量占有观测资料,综合分析,还需要极大的耐心和细致的工作。为了探索前兆多变的地震预报难题,马宗晋等人开始探索对地震做综合预报,这需要多学科专家的合作。经过几年的努力,1972年,马宗晋和他的同事们正式提出长期、中期、短期、临震的渐进式预报思想,他们还制定了年度会商、月会商和周会商的地震预报工作程序,对地震活动规律进行了研究,提出“千年级地震活跃世、二三百年级地震活跃期和一二十年地震活跃幕的多级韵律性震史分析”。在这些基础上,为了把地震预报发展成为一门综合性学科,他又提出“震因学”“震史学”“震兆学”。他提出的有中国特色的地震预报理论见解,贯串在他和他的同伴们集体完成的《1966—1976年中国九大地震》这本专著中,赢得了各国同行专家们的刮目相看。在多地震的日本列岛,科学家们称“长、中、短、临预报是中国式的地震预报模式”。