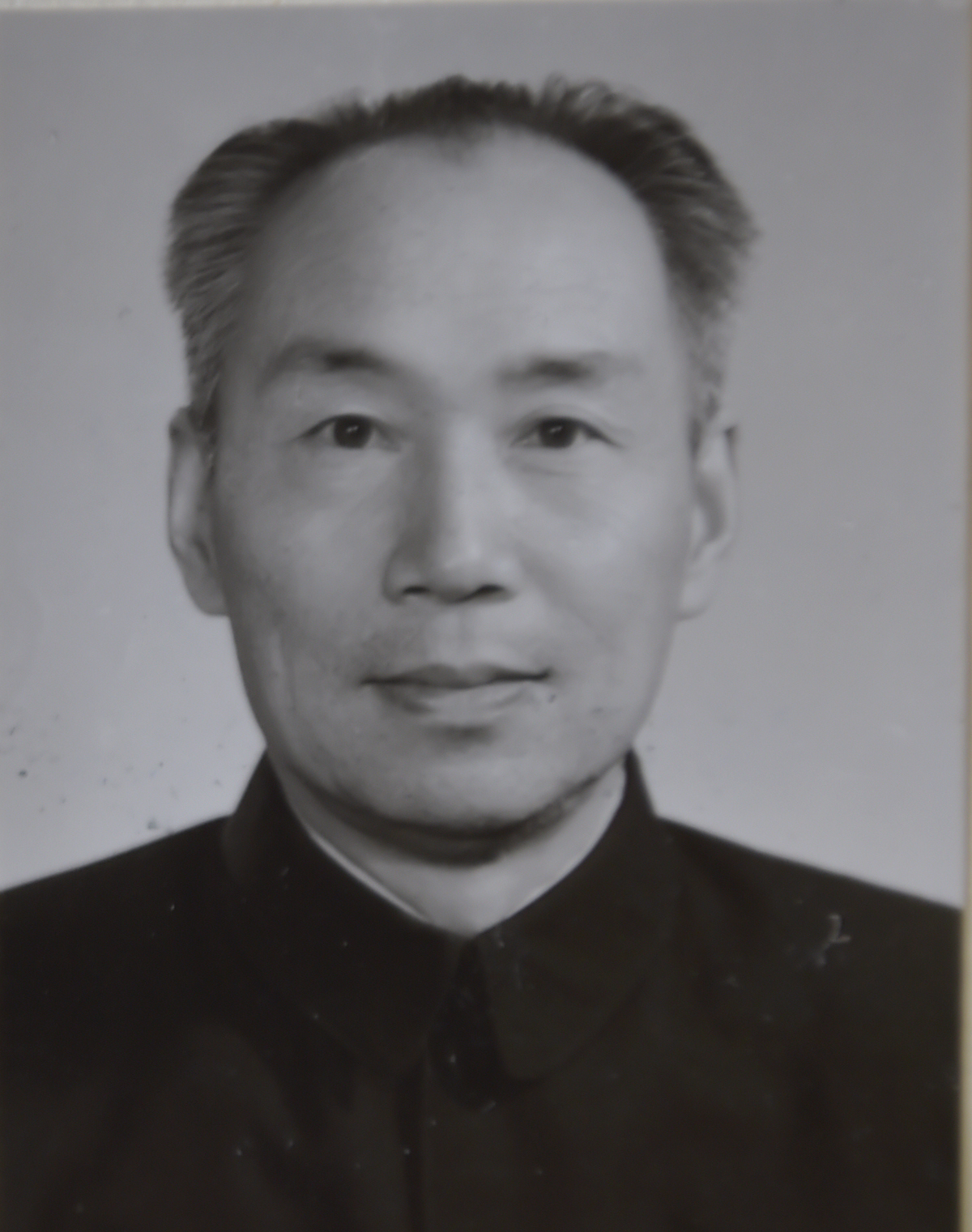

邱式邦 男,1911年出生,浙江吴兴人,中国农业科学院研究员、生物防治研究室负责人。1934年在上海李斯德医学研究所任助理员,1935年毕业于沪江大学生物系,1949年在英国剑桥大学学习,1951年在华北农业科学研究所任研究员,1970年在中国农业科学院任研究员。1953年被农业部授予爱国丰产奖,1978年被评为全国先进科技工作者,1979年被评为全国劳动模范。

邱式邦1951年从英国留学回国后,一直从事害虫防治研究工作。他工作勤恳,治学严谨。他深入群众、深入生产实践,开展科研工作。在飞蝗科研工作方面做出了重大贡献,在玉米螟防治科研上取得重要成果。飞蝗是我国农业的害虫。20世纪50年代初,他研究提出侦察飞蝗的“三查”制度,即查卵、查蛹、查成虫。并建立了飞蝗的预测预报,改变了掌握不住蝗情、治蝗工作被动的局面。他还研究推广了毒饵治蝗技术,节省了大量的农药,解决了喷雾器不足的困难,并迅速扩大了药剂治蝗规模。对我国防治飞蝗危害,控制蝗虫灾害做出了重大贡献。他经常深入农区牧区对土蝗的种类和发生规律进行研究,提出了对土蝗防治的主要办法,对农业、牧业生产发挥了重要作用,获得了农业部的奖励。20世纪60年代,他研究了玉米螟的发生规律,找到了防治适期和确定适期的方法,研究提出了颗粒剂防治玉米螟的技术,在全国范围内普遍推广应用,为我国玉米螟防治闯出了一条新路。他和全组同志一起,采取内外结合的方法,研究出一套经济简便,适用于农村的大量饲养草蛉的新技术。为利用草蛉防治粮、棉、油、果、蔬等多种害虫创造了条件。他在工作中科研成果显著,尤其在防治害虫的理论上有独到见解,先后在有关刊物上发表了40多篇论文报告,对生产、理论的研究起到了推动作用。