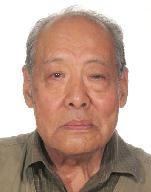

刘宗藩 男,1926年出生,河北清苑人,中共党员,北京农业技术学校党支部书记。北京和平解放后,在北大读书的他响应党的号召,被派往西城区接管街道工作,后被北京市教育局分配到进德、新知中学,先后担任政治教员、团支部书记、党支部书记、教导主任、副校长等职;1953年两校合并为北京二十三中,由他担任学校党支部书记、副校长;1956年调任北京第七中学,任党支部书记。1960年被评为全国先进工作者。

刘宗藩是北京农业专业教育的开拓者、践行者。1957年,为了解决知识青年就业问题,时任北京市市长的彭真首倡并题场名,在河北省茶淀组建青年农场。刘宗藩接受任命,调任青年农场,担任党支部书记、场长,在渤海旁边的沙荒地上创办起由1000多名北京应届初中毕业生组成的新型农场。1年后,农场改为北京市农业技术学校,他担任党支部书记、校长,为北京培养出大批新中国第一代有知识有文化的农业劳动者,其中首批毕业生分布在北京的农、林、牧等多个行业,成为北京农业战线上的生力军。1960年学校迁京,在房山良乡建校,实行半耕半读、种田教学与科研相结合的模式。他带领全校师生自己搭建校舍,包括2座宿舍楼和1座教学楼,学校还有900多亩的农场,并在永定河畔种植水稻。他关爱学生,关爱同事,大胆任用有才华的干部教师,在政治斗争中顶着风险保护“右派”教师。教师如果有更好的发展机会,他会痛快放人,学生评价他颇有北大老校长蔡元培的遗风。为了更好地专心于农校工作,也为他人垂范,他还动员在城里教书的妻子调到学校附近的农村小学任教,家就安在学校,孩子在农村小学就读。虽然工作业绩突出,但他却两次把涨工资的机会让给同事,自己则节衣缩食,只抽7分钱一盒的香烟。