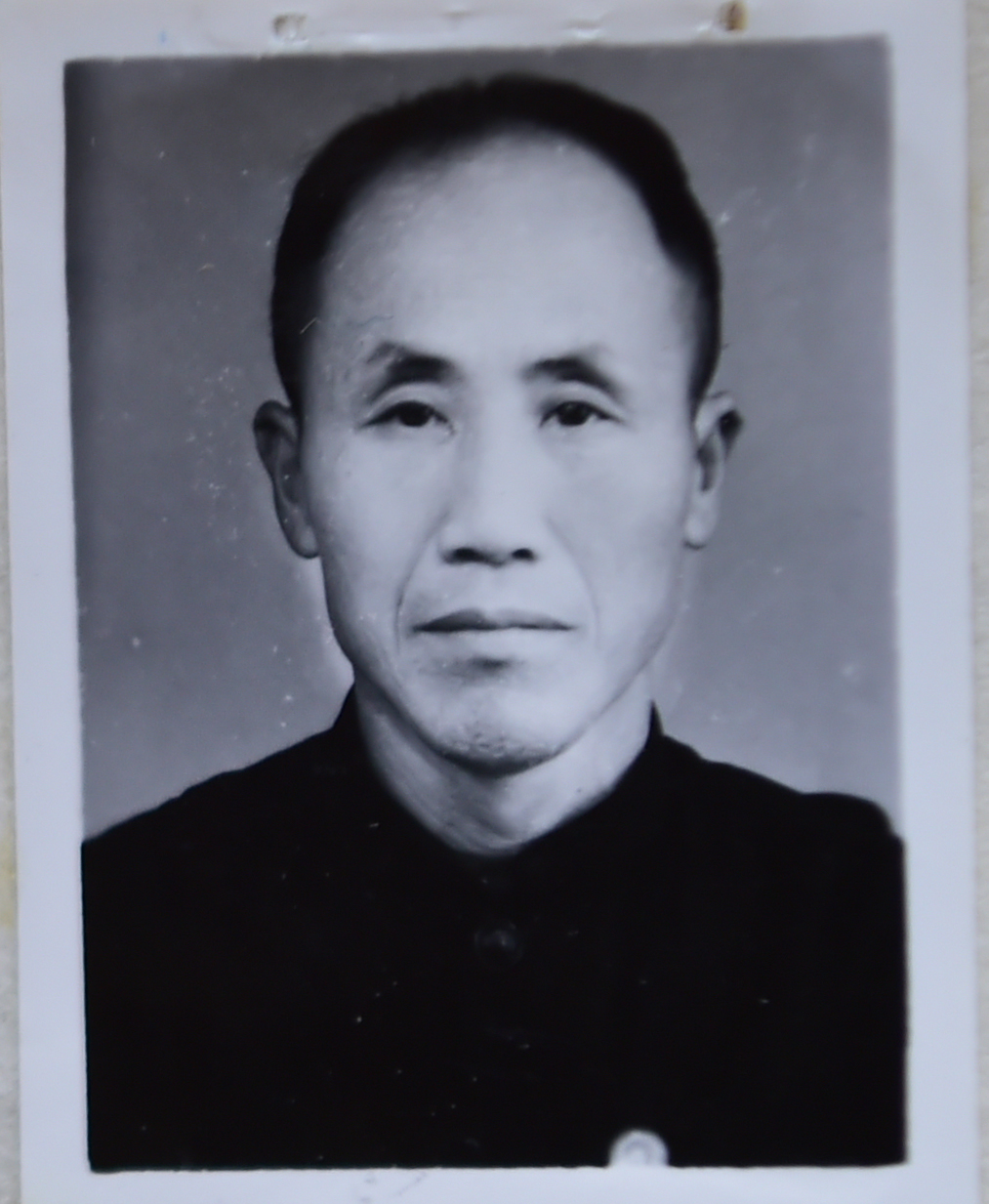

戴凤臣 男,1911年出生,河北交河人,中共党员,北京市长辛店通信工厂翻砂工长。1926年在天津翻砂厂当学徒,1950年在北京长辛店通信工厂任铸工、工长。1958年被评为北京电务局先进生产者、全国铁路先进生产者,1959年被评为北京市先进生产者,同年被评为全国先进生产者。

戴凤臣领导的小组连续10年未出现人身机械设备事故,10年来未出现废品,自己7年保持全勤。他在条件允许的情况下,所有产品一律不用芯子进行生产,这是10年没出废品的主要措施,不仅保证了质量,还提高了工作效率。加工接线盒、磁条继电器等产品,按工作方法都要用芯子,他用新方法改为不用芯子,用砂模一次成型。他做到了凡是大批生产的产品模型,或是薄的小的产品模型,一律采用金属模型,并且采取并联方法进行生产。生产中做到“两不铸”,即铁水不合乎铸件要求的温度不铸,砂型不牢固不铸。他重视安全工作,经常给徒工讲工伤事故的危害性,要求他们穿好工作服,戴好工作帽,避免烫伤。他大搞技术革命,面对2吨重的龙门刨床床面铸造和模型问题,在时间紧,又没有木料,模型无法铸造的困难面前,他凭借多年的经验,借用张宝庄厂铸造设备不用模型,只用木框刮出刨床面的复杂砂型,一举铸造成功,保证了任务完成。1959年4月,小组接受了铸造20台卷线机的任务。他研究后确定以实物翻模型,节省了350多小时制作模型的时间,提高效率1倍多。厂里铸造室外大电铃铃碗,原来都是用铜铸造,而铜料又缺乏。他反复考虑,以铁代替铜铸造铃碗。经过多次试验,用废锅铁铸造铃碗音响好,又耐摔、砸,很坚固,技术鉴定质量良好。仅生产3200个铃碗就给国家节约了4吨多铜,价值11640元。厂里熔炉设备非常落后,倾炉、架炉、座炉要十几人抬倒。劳动量大,还危险。他提出用吊炉机的建议,全部利用废料研制成功。只用3个人就可以操作,提高效率3倍,确保了生产安全。他积极培养徒工,把自己多年的经验以“口中说、手中教、做示范、大家瞧”的办法传授给徒工。经过半年多的时间,12名徒工都能独立做一般三级的活。