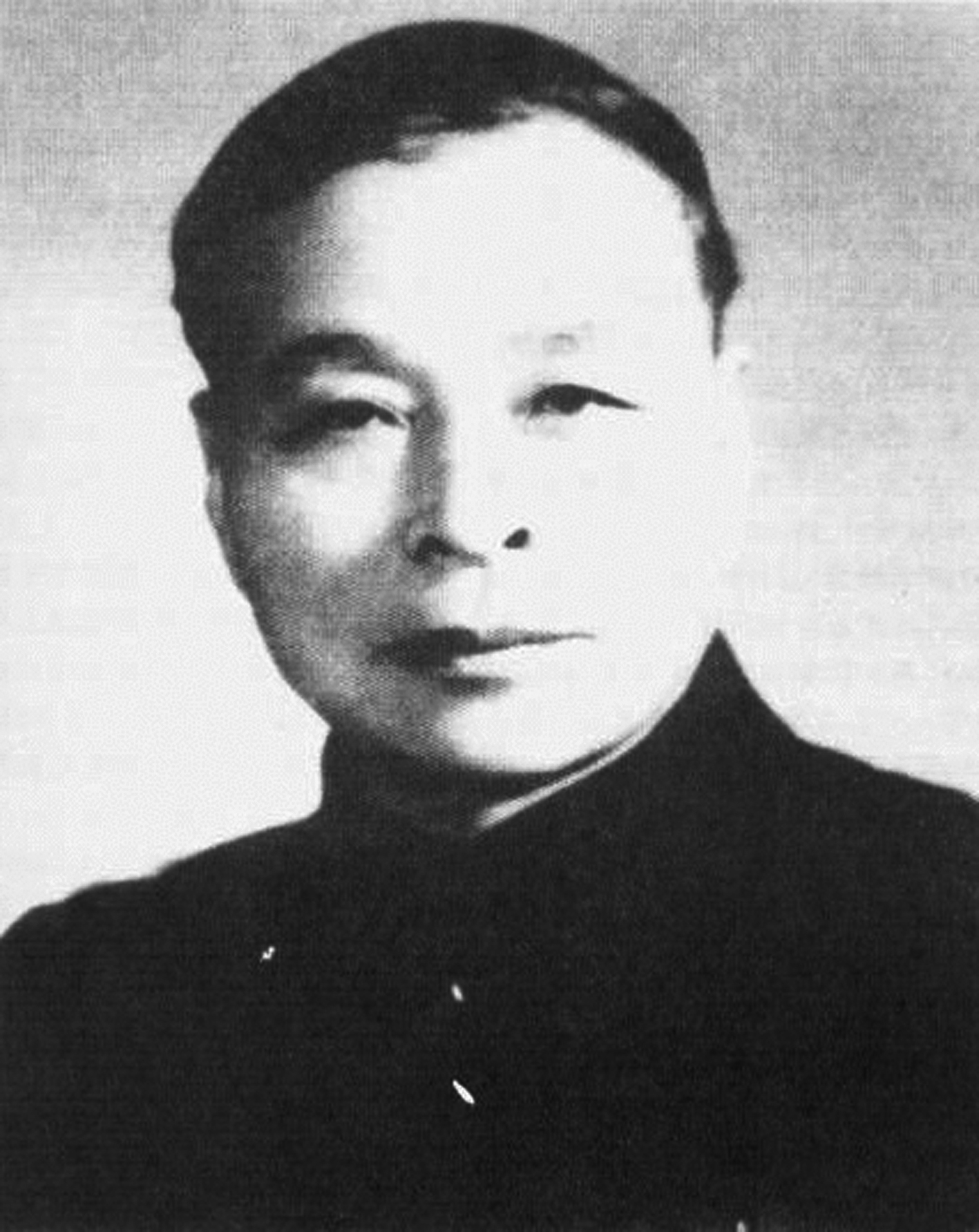

冯景兰 男,1898年出生,河南人,北京地质大学教授。地质教育家、矿床学家、地貌学家,是我国矿床学重要奠基人之一。先后在河南中州大学、两广地质调查所、北洋工学院、清华大学、西南联合大学工作。1943年兼任云南大学工学院院长和采矿系系主任,1952年后任北京地质学院教授。1956年被评为全国先进生产者。

冯景兰1923年毕业于美国哥伦比亚大学研究院,获硕士学位,当年回国,从此献身于祖国的地质教育和矿产地质勘查事业。他提出的“封闭成矿学说”和“丹霞地貌”概念,在地貌学上颇有建树。他在两广地质、川康滇铜矿地质、豫西砂矿地质、黄河及黑龙江流域新构造运动、工程地质学等方面进行了大量开创性工作,对矿床共生、成矿控制及成矿规律等研究的贡献尤大,是招远玲珑金矿地质研究的先驱之一。1927年至1929年,他任两广地质调查所(广州)技正时,与同事共同调查广九铁路沿线地质,这是中国人首次在两广境内进行的现代地质调查工作。他们注意到粤北区内第三纪红色沙砾岩层广泛分布,经风化剥蚀后形成悬崖峭壁,到处奇峰林立,尤其在仁化县的丹霞山发育最完全,遂命名为“丹霞地形”或“丹霞地貌”,这个命名至今为中外学者所沿用。1949年中华人民共和国成立后,他先后在清华大学和北京地质学院任教,努力培养人才的同时,还从事地质矿产和水利资源的调查研究,勘查过江西鄱(阳)乐(平)煤田、豫西黄河坝址地质、豫西地质矿产等。1951年6月,他被任命为中国地质工作计划指导委员会委员,参与新中国地质工作的全面规划,对中国重要有色金属矿床的地质特征和成因做了分析研究。1954年,他被聘为黄河规划委员会地质组组长。1956年参加了全国发展规划工作,同年12月编写了《黄河综合利用规划技术调查报告》中的地质部分。从事地质教育50多年,培养了几代地质人才,是中华人民共和国成立后第一批研究生的导师,学生中有学部委员、教授、研究员和高级工程师等。他参与主编的《矿床学原理》是矿床学的系统专著和教科书。