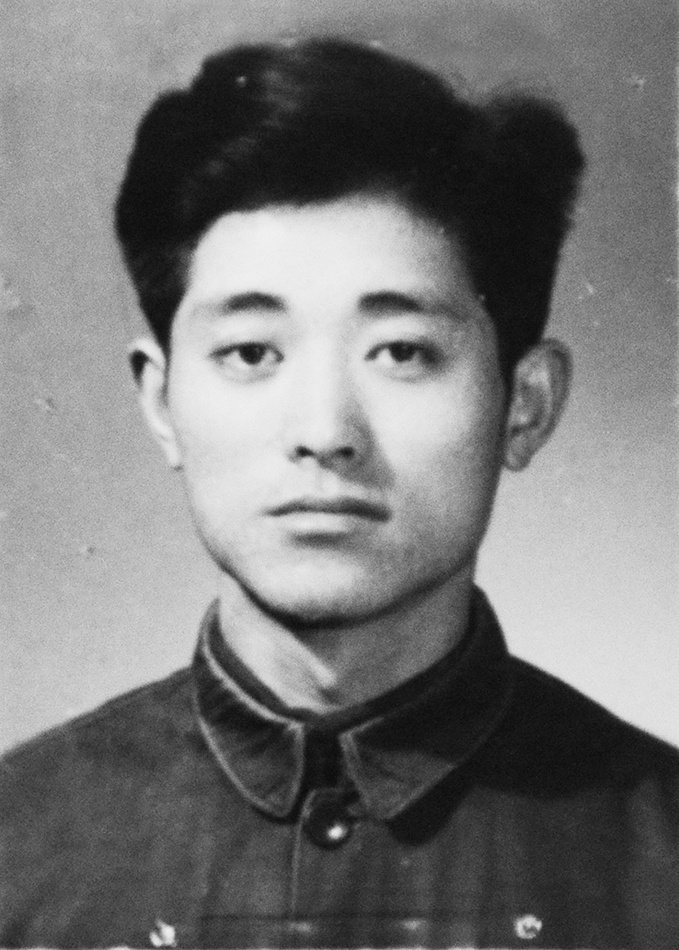

王植之 男,1931年出生,河北大城人,中共党员,陆一机械工厂质量检查组组长。1949年在建业铁矿厂当学徒,1951年到永记铁矿厂工作,1952年公私合营后到陆一机械厂工作。1955年被评为北京市劳动模范,1956年被评为全国先进生产者。

1955年的第一季度,工厂在修建大桥使用某型管子时,按照传统的施工方式,需要先锯开管子才能进行施工,不但工程进度缓慢而且十分浪费锯条。王植之刻苦钻研技术,充分借鉴先进经验,集思广益,在工友们的帮助下,成功研制成了“无齿锯”并投入使用,仅这批管子在施工过程中就节约了工时费和锯条成本合计约208元,提高产量4~5倍。“无齿锯”又在之后完成的电业局工程等3批任务中使用,为国家节约经费300余元。王植之经常为工厂提出合理化建议,为工厂节省了开支,为国家节约了资金。如1955年工厂生产某款铜线夹时,产品要求是6毫米的铜板,但原材料进厂时是7毫米。工厂原计划使用刨车加工,但经他建议改用轧压机进行加工后,节约工时费36元,节约原材料费16元,共计52元。加工玉门油矿大湾头产品时,他又积极钻研革新技术,改用旋风刀进行加工,使得工作效率大大提高,并把该技术在全厂进行了推广。他原先是在机电厂当技工,后任质量检查组组长。在检查工作中,他一贯认真负责,对在产品质量检查中发现的问题决不放过。1956年1月,该厂承做的双轮双锋犁,工序复杂,质量要求严格。他作为质量检查组组长,认真贯彻了地方工业局对质量要求的各项指标,加强了质量检查。为了保证不影响产品下道工序的加工生产,他每天晚上都要加班到七八点钟才下班回家。正是由于他检查得仔细认真,对质量严格把关,才使得这批产品的三种主要部件(调节器、前轴套、凹型卡)一次性全部合格。他对出厂产品的检查把关严格,对进厂原材料或半成品的检查也同样严格。1956年2月,该厂从通用矿厂调进一批半成品约300个,经他检查发现不合格后,坚决予以退回,要求重新加工,并建议工业局对通用矿厂进行了批评教育。