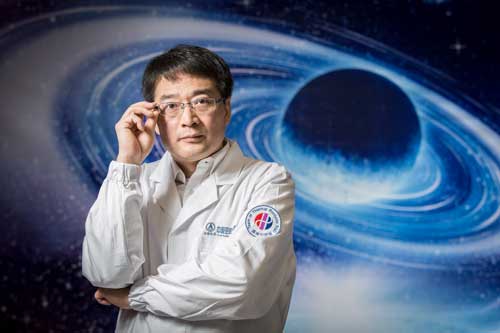

苗建印在自己的一亩三分地上打造出了世界第一。他带领团队创新技术,世界上最小的宇航级热管出世了,并且成为日后卫星小空间热控设计的标准配置。此后,的创新成果更不断涌现:4项全球首创、6项世界领先的热控产品,实现了热控技术的一次次飞跃。攻克了包括嫦娥三号零下180度“月夜生存”等在内的众多难题,为载人航天、月球探测、北斗导航等他国100余颗航天器贴身打造“冷暖空调”,创造了交付产品100%合格、在轨无一失效的成绩。

钻石,千百年来被认为是最珍贵的宝石,而火钻更是钻石中的极品,人们将它誉为爱与坚贞的象征,再贴切不过。苗建印的团队提出并倡导发扬火钻精神,他也常常感到,是火钻精神在时时鼓舞着他,鞭策着他,引领着他。

他无法忘记,当年他刚刚跨入中国航天科技集团公司五院空间飞行器总体设计部的门槛时,老一代热控人对他的言传身教和深刻影响。记得有一次他就一个问题求教文耀普老师,这位德高望重的老专家,不仅认真解答了他的问题,还由点及面做了更全面更深入的讲解。让他想不到的是,第二天,他把一叠手稿交到他手中,淡淡地说了一句:“昨天下班后,我把他们的讨论整理了一下,你可以再看看。”老组长侯增琪在组长的位置上一干就是27年,在预研的幕后岗位上一干就是一辈子。这位老先生说:“这个岗位的价值就在于被利用,一辈子这样的被利用,他甘心情愿!”他们为什么对付出如此不计较,对名利如此淡泊?只能说他们对他们的航天事业,对他们的热控技术爱得像火钻一样纯净,除此再无别的解释。

大家知道,嫦娥三号任务是中国航天领域迄今难度最大的任务之一。月球表面环境极端恶劣,昼夜温差达300度。为了给他们的探测器穿上一件耐受这300度温差的“防护服”,他们面临着前所未有的挑战。这件“防护服”重了不行,采用当年美国的方案,“防护服”是800多公斤,前苏联是100多公斤,并且“防护服”要有电源供应,而嫦娥三号探测器留给他们这件“防护服”的份额是17公斤,没有电源。嫦娥三号将在月球上度过相当于14个地球日的月夜,而没有阳光,也就等于断了控温的电源,更意味着嫦娥要被14天零下180度的严寒摧毁。挑战空前,困难空前,压力空前!面对这一切,他只有一句话:“要发扬火钻的精神,就是要硬碰硬!”于是他带领他们的团队开始了人不解甲、马不卸鞍、长达8个月的昼夜奋战。调研、讨论、分析、实验。他们一起匆匆忙忙扒盒饭,一起踏着夜色回家转,直到一个个难题被攻克,一个个想法被验证,一个个措施被落实。他们利用月球的重力场原理,成功解决了热控设备需要电源的问题。后来他们才知道,其中涉及的核心基础理论是美国宇航局准备在2030年之前解决的问题。有一次他们在分析实验时发现,设备运行中有1瓦的误差,这1瓦的误差尽管很小,但给探测器带来的风险却是令人后怕的。误差究竟从何而来?他陷入了苦苦思索之中。从中午到晚上,从晚上到深夜,直到凌晨3点多,一个灵感在他的脑海突然闪现——热管在不工作时,里面会有气体的自然对流,会不会是这家伙搞的鬼?他随后让他的工作人员就此做数学模型加以分析,果然如他所料,于是他让他继续做月球环境下的分析,最终他们找到了解决它的办法。简言之,他们最终把一件合格的“防护服”穿在了嫦娥三号的身上。2013年12月14号,嫦娥三号身穿他们为她制作的“防护服”奔月成功。而且这件“防护服”的重量比预定的还要轻,只有15公斤。

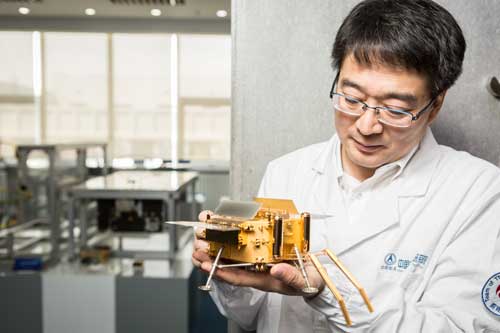

2006年,苗建印的团队接受了一项非常棘手的任务——为解决卫星载荷内部的小空间传热难题,研制开发一套世界上尺寸最小的宇航级热管。在这3毫米的热管上大做文章,谈何容易!接受任务后,上班时,他带领大家一起设计、构图,下班后他就赶奔几十公里外的配套厂家督战。为了压缩工时,他与厂家协商,按照他们的时间要求修订生产流程。没有现成的模具,他们就重新设计制作;工艺水平要求高、风险大,他就与工厂的师傅们同吃同住,一起研究打磨。经过一段时间的努力,最终生产出了合格的管材。但这仅仅是迈向成功的第一步,要想成为可用的热管,还需要往管里充氨,这是极其关键的一步。一般热管充氨量是10克左右,而这只3毫米的小热管充氨量仅有0.3克,精度控制要求为0.005克,而且只能一次充装成功。许多同志产生了畏难情绪。他鼓励大家说:“难是难,但我们攻克的是世界级难题,要有这个志气——就是要在自己的一亩三分地上打造世界第一!”此后他带领他的团队一次次攻克技术难点,一遍遍改进工艺,一点点提高精度,最终攻克了小管充氨的障碍。在他们的努力下,世界上最小的宇航级热管出世了,并且成为日后卫星小空间热控设计的标准配置。此后,团队的创新成果更是不断涌现——他们以4项全球首创、6项世界领先的热控产品,实现了热控技术的一次次飞跃。坚韧、顽强,不成功不罢休的火钻精神再一次结出了丰硕的成果。

随着他在热控领域的知名度不断扩大,来自社会的名利诱惑也不断袭来。某家国外大企业找到他,许以高职位、高薪酬,被他婉言拒绝。一位企业家朋友为了请他加盟,甚至甘愿给他做副手,甘愿给他比他多的股份,他也给予了友好地回绝。说实话,哪个人不希望拥有更多的财富?但是仅仅是为了拿更多的钱,过奢华的生活,不是他的选项。没有哪个地方能给他航天这样广阔的平台,这样优秀的团队,他放不下他的航天情结。他也忘不了老一代航天人为他们作出的表率。他们的老专家文耀普利用个人业余时间为他们翻译了一大本外文资料,他何曾提出过一分钱的酬劳回报?清华大学毕业的高材生李亭寒,一辈子工作在一线,退休返聘后仍然任劳任怨一丝不苟地做着热管充装等基础性工作,他又几时计较过个人的毁誉得失?归根结底一句话:爱国不是一句空谈,火钻精神寓意着始终不渝的坚贞!

他愿意在航天事业中做一颗永远纯净坚硬的火钻!