王怀敬是土生土长的沿河城人,1993年来到沿河城邮政所工作,刚开始上午是在所里做营业,主要是给村里人办些邮政业务,下午骑自行车投递邮件,属于半营半投。后来撤乡并镇沿河城并入斋堂镇,2001年机构改革,按照上级要求,沿河城邮政所与斋堂支局合并。但是为了这里的村民用邮,履行好邮政普遍服务的义务,就留了下来,成了名副其实的一个人的邮局。

他负责的15个投递点其中有3个是分布在沿河城3个不同方向的区域内,分别是火车站、向阳口、龙门口三条邮路。龙门口村是上坡土路,距沿河城4公里,每次出班都是连骑带推,才能爬上半山腰的村头。火车站位于永定河的上游,向阳口位于永定河的下游,距离沿河城都是4公里的路程。每到寒冬腊月,河岸狂风大作,行走都特别困难,我只能推着自行车带着邮件在飞沙中前行。真是风里来,雨里去,顶烈日,冒严寒。一年四季寒来暑往,春夏秋冬,年复一年,日复一日在平凡的岗位上默默地工作着,但他从无怨言,对工作始终认真负责,每次接到了用户的信件就及时的送到收信人的手中,从没有误过事。在这3条道路上,总会看到他独自前行的身影。饿了就啃一口馒头,渴了喝一口自带的清泉水。我觉得“虽然这里的工作比较累,也很寂寞,但是只要父老乡亲们需要邮政服务,他就愿意留在这里工作。23年山路上风吹日晒,王怀敬皮肤黝黑,比同龄人显得苍老了许多。

按着惯例,他每天上午投递,下午接斋堂邮局的邮件,分拣完就下班了,第二天上午投递。但是也有例外的时候,在每年的高考完了以后,王怀敬就特别留意邮件中有没有录取通知书。有一次他发现邮件里有两份录取通知书,一份是龙门口;一份是向阳口。按说第二天送去也不误事,但是他想把这个喜讯,尽快送到考生家中。

这天晚上,龙门口村正在屋外纳凉的乡亲们又瞧见了他,就问“王师傅你咋又来了”他高兴的说“村里出大学生了!”随后从怀里拿出了那封录取通知书。喜讯瞬间传遍了整个龙门口村,收件的考生家长更是不知道说什么好了,沉浸在喜悦之中甚至都忘了道声谢谢。而他也顾不得多停留,还得赶到向阳口去,那里还有一个考生在等着送去好消息。两份录取通知书投递完毕时,已经夜幕降临,这一天他跑了两天的路,虽然累点,但却沉浸在喜悦之中。

时间久了,村里一些和他不搭边的事,他也从不嫌麻烦,“搭把手”“顺便”成了习惯。沿河城火车站有些农民工想把工资寄回家,可往返邮局要走几公里路,还得耽误半天工,大家托他代办,他都是很爽快的答应。当天,他揣着近6万元现金和一张明细单,骑车赶回邮局,逐一算好邮资,开出汇款单后,又马不停蹄地把50多份汇款收据送回火车站。农民工连连道谢,说“兄弟,你真是个好人”。

王怀敬总觉得,“人家找咱帮忙,是信得过咱,干好工作是分内的事,但工作以外的事是情分,这两样一个都不能少”。他的电话号码就像是个公众号,谁家有事需要帮忙,打个电话就行,有的村民家离商店远,打电话让我帮着采购生活用品,有的老人身体有病,出行困难打电话让我帮着到卫生院购买药品。几乎每天我的自行车后坐都有帮人带的东西。

向阳口村有一户原来是个收发点,由于老人年龄较大身体有病,村里就把收发点换了。但是他每天去向阳口送完邮件以后,都必须到哪里看看老人家,和老人家聊聊家常。老人家喜欢养猫,我就利用回家的时候,帮着买猫粮。老人家把我哪天上班,哪天休息记得非常清楚。他说“一天不见我,就觉得像是缺点什么似的”,他把我当成了自己的亲人一样。

村里的大爷大妈也记着我的这份情,赶巧村收发点没人时,他们就争着接下我送来的报纸信件挨家挨户送,遇着“瞎信”,也帮我打听。我也没有什么豪言壮语,为村里的乡亲们做点力所能及的事情这也是我应该做的。我熟悉家乡这片土地,热爱家乡的父老乡亲,如果需要,他会一直工作在这里,为家乡的父老乡亲们做好服务工作。

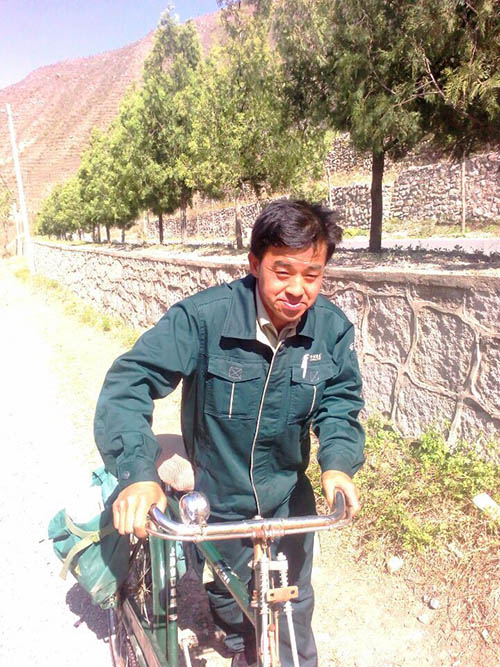

王怀敬就是这样,20多年如一日,和家人团聚的时间较少,想女儿了就打个电话,可他却认识了村里的大人小孩。每天重复着平凡的工作,穿着墨绿色的的工作服,骑着一辆半旧的自行车,总是用微笑迎接崭新一天的到来,他就是沿河城唯一的青山信使,被乡亲们当做自家人的王怀敬。