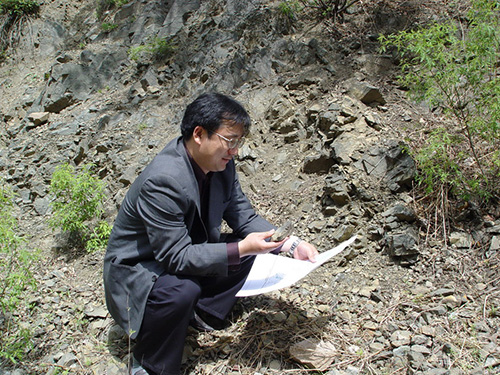

李宇,男,生于1971年1月,教授级高级工程师,从事水文及水资源专业,局水文地质学科带头人,任北京市地质矿产勘查开发局副总工程师。先后主持完成了国家和北京市多项水资源环境方面的科研课题和城市大型水源供水勘查,在应急地下水源勘查领域达到国际先进水平。规划设计并主持勘察建设了怀柔、平谷等城市应急地下水源,极大地缓解了连续干旱年份北京城市供给水源严重短缺形势,为首都乃至我国北方城市建立水资源战略储备提供了科学依据和工程实践。坚持在野外地质勘查一线工作长达十五年,从平谷、通县、房山到密云、怀柔、顺义,从山区到平原,足迹踏遍城区及郊区各县,凭着对专业的热爱、专注与坚守,靠着地质前辈"以献身地质事业为荣、以找矿立功为荣、以艰苦奋斗为荣"的传承、担当和钻研,耐得住风餐露宿、跋山涉水的艰辛、清贫和寂寞,面对首都城市发展中出现的一系列水资源环境问题,谦虚敬慎,脚踏实地,潜心钻研业务,一丝不苟,精益求精,一以贯之,追求卓越,取得了丰硕的成果。先后负责完成的通县、密云水源勘探,解决了20余万人的饮水;负责完成的市第八水厂水源地地下水资源评价,为北京乃至国内大型水源开采资源评价提供了成功范例。1999年在首都遭遇连续干旱面临严峻的水源短缺时,申请并主持完成了中央财政资助项目-《北京地区城市供水保障系统—地下水综合勘查评价》,综合研究了近四十年的勘查成果,前瞻性地提出了通过充分挖掘地下水资源潜力缓解首都供水危机的若干应急预案并上报市政府,预案得到了市政府高度重视并逐一采纳,有效缓解了连旱年份城市供水危机,保障了首都供给安全。2002年、2004年先后主持完成了北京市怀柔应急备用地下水源勘察建设(该工程获市政基础设施竣工长城杯工程银质奖)和平谷应急供水工程水源勘查建设,在建设中继承和发扬了老一辈地质人的“三光荣”传统,拼搏奉献,艰苦奋斗,谱写了一曲新时代地质工作者的新篇章,成为行业标兵与学习楷模。解决了近300万居民用水,极大地缓解了首都城市供水的紧张局面并成功地探索出一条应对连续干旱年份水资源供需矛盾的途径,为首都乃至我国北方地区各大城市建立健全水资源战略储备体系提供了科学依据和示范。主持完成的两个项目的勘查研究成果分获国土资源部科学技术二等奖和全国优秀地质勘查成果二等奖。

2006年从事地质业务管理以来,主持完成了“北京市地下水对城市安全影响的战略研究”和“南水北调进京后地下水蓄养的战略研究”两项重大地质问题研究课题,研究成果受到市政府高度重视。2008年作为国土部派往地震灾区的地质专家,赴灾区开展次生地质灾害隐患应急排查工作,为灾区防灾避险和重建家园规划贡献了一份力量。

2007—2009年组织立项并实施完成了“北京市地下水环境监测”与“北京市地下水污染调查”两个重大项目,建成了国内最全面、最先进的地下水环境和重点污染源监测网,大大提升了北京市在地下水环境污染方面的监测能力,为研究制定北京市地下水污染整治方案、加强水污染和水环境管理提供技术支撑。2010—2013年间针对北京连续十二年的干旱造成的水资源短缺和南水北调水源推迟进京的双重压力,按照市政府加强水资源战略储备的要求,立项申请并组织实施岩溶水资源应急勘查评价工程项目,查清岩溶水赋存条件,摸清岩溶水可利用量,勘查圈定水源靶区,为首都水资源战略储备和供水安全提供决策依据。组织立项开展岩溶水资源勘查,旨在提高水资源战略储备能力。根据南水北调来水建立我市水资源安全储备体系的需要,2012-2014年间组织立项启动地下水库前期地质勘查,着力解决“灌得进、存得住,取得出,用得好”等关键问题,超前考虑如何科学蓄养地下水实现持续利用,为2014年江水入京实施地表水与地下水联合调度和调蓄涵养提供了强有力地基础支撑。在实施京津冀协同发展战略,首都功能定位和绿色发展转型中,积极发挥地质工作的先行先决、基础支撑作用,聚焦通州新城服中心建设、大兴新机场、延庆冬奥会和世园会等重大工程建设,敢于担当,主动作为,在选址地质安全、新能源利用、水土污染修复等诸多方面先行先试,勘查试验,谏言献策,为科学规划,安全建设提供了坚实的技术支持。

多年来提交各类勘察研究成果三十余项,曾获全国储量成果报告一等奖一份,全国找矿二等奖一份,国土资源部科学技术二等奖和优秀地质勘查成果二等奖各一份;负责勘察建设的北京市(怀柔)应急地下水源建设工程荣获市政基础设施竣工长城杯工程银质奖杯。参与编著《北京地下水》、《北京浅层地温能资源》等专著两部,发表十余篇学术论文。先后被评为北京市青年岗位能手、市经济技术标兵、市先进工作者、市优秀青年知识分子、国土资源部抗震救灾先进个人、中国科协抗震救灾先进个人等荣誉称号,入选新世纪百千万人才工程北京市级人选,荣获全国五一劳动奖状,享受国务院颁发的政府特殊津贴。