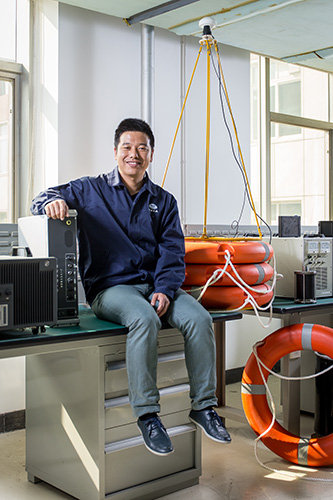

查品德,高级工程师,2005年3月参加工作,研究生学历,哈尔滨工程大学通信与信息系统专业毕业,现任市级职工创新工作室负责人、蛟龙号应急水声通信算法总体。参加工作以来一直紧跟国际前沿技术的步伐,不断探索水声通信领域的新技术、新方法,积极学习掌握智力引进的先进技术,通过引进消化吸收再创新,坚持走自主创新的道路,为提升海军水下装备的信息化能力、为提高企业军工科研能力和核心竞争力做出了贡献。

一、勤奋学习,勇挑重担

作为半路出家的水声工程新人,专业知识相对匮乏,他便主动利用休息时间查找资料、请教专家,常常加班学习到半夜十二点。公司早在10年之前就已经和前苏联水声通信的专家展开了密切的合作,获取了相当的先进技术资料。由于公司人才结构调整,从事这方面的专业技术人员比较匮乏,刚毕业的他就意识到这既是一个挑战也是一个机遇,争分夺秒消化吸收国外前沿技术并抓住一切机会向外方专家请教技术难题,问的次数多了,外国专家看见就知道“出难题的人”来了。目前已经可以和外国专家共同讨论技术难点并制定新的技术方案。在科研中不断学习,在学习中不断提高,逐渐成为科研岗位的行家里手。

参加工作的以来,已先后承担了“蛟龙号载人潜器应急水声通信系统”、“xx通信声纳”、“通用水下通信潜标”、“水下数字语音通信系统”等十多项科研任务并参与主持多个型号论证和装备预研工作。

“蛟龙号”载人潜水器是科技部“863”海洋领域重大专题研究项目,2009年8月,在即将开始1000米级海试前,公司接到科技部863专题项目专家组和国家海洋局的紧急任务,按照“蛟龙号”载人潜水器深潜试验要求研制应急水下通信系统,为载人潜水器在深潜试验过程中提供与水面工作母船之间的应急通信保障。

作为通信算法总体负责人,接收任务后认真分析项目需求,结合现有装备成熟技术,仅用一天时间就提出了水声通信总体方案和实现算法及关键参数。在时间紧、任务重的情况下,与项目组其他成员齐心协力、团结一心,克服重重困难,精心研制,仅用时21天就完成了系统的研制、生产和调试工作,在1000米级海试中发挥了重要作用。应急水声通信系统的优异性能得到了海试现场专家和现场指挥部的高度赞扬,为集团公司和企业赢得了荣誉。

1000米级海试后,更大深度的深潜试验提上日程,必须保证大深度水声通信的质量。为此他提出采用等幅发射、自适应门限接收的方法提高水声语音通信的收听效果,同时为保证低信噪比、恶劣环境下水声通信的可靠工作,提出在应急水声通信系统外置数字通信接口,实现扩频低码率数字通信,与项目组成员同心协力,研发了两款平板式数字通信装置,所采用的水声通信算法达到国际先进水平,部分技术领先于欧美同类技术水平,有利的保障了后续3000米、5000米及7000米的深潜试验,相关技术成果还将应用于“深海空间站”的建设当中。

2010年新婚不久的他即奔赴海试现场,保障试验设备。在某个潜次的试验中,由于“水声数字通信机”电缆出现故障,应急通信系统迅速吊放,但通话效果一般,这与理论预估及之前试验结果严重不符。试验现场,他临危不乱,仔细检查水面设备的每个模块,终于发现内部某个连接点出现虚焊,及时解决问题,保障了试验的顺利进行。“无风三尺浪”,在多次海上试验中,查品德同志晕船反应强烈,经常出现呕吐,但为了保证试验效果,他强忍剧烈的晕船反应,自始至终坚持在试验一线,有反应就向旁边的桶里吐,吐完继续工作,吐到后来出现血丝、胆汁还在坚持,最后终于圆满完成了海上试验任务。发扬和践行“严谨求实、团结协作、拼搏奉献、勇攀高峰”的载人潜器精神,体现了胸怀祖国、不畏艰险、勇往直前的豪迈气概和忠于职守、攻坚克难、敢于担当的奋斗精神,体现了与时俱进、敢为人先、追求卓越的创新思维。载人深潜精神是中华民族奋斗精神的一个具体缩影,展示了当代中国海洋工作者的宽广胸怀和时代意识,体现了中国海洋科技向深海大洋领域迈进征程上的新特征,是新时期中国海洋事业的宝贵精神财富。

后续试验虽然未能在现场保障设备运行,但他时刻关心海试的一切信息,每天通过电子邮件与现场人员进行沟通。遇到技术问题,远程协作,快速解决问题。在“蛟龙号”载人潜水器海试的历次下潜和上浮过程中,应急水声通信系统布放更为快捷,在潜器与母船之间快速的建立水声通信联系,缩短了潜器的水面漂浮等待时间,为载人潜水器快速下潜及时提供通信技术支持。

“xx通信声纳”是公司首次独立承担的重大研制项目,确立了公司水声通信的行业地位,占领了水声通信核心竞争力的先机。作为项目前期论证负责人及型号研制通信算法负责人,经常工作至凌晨1、2点,反复修改完善核心算法,顺利完成设备定型,目前已开始批量投产。

“通用水下通信潜标”是公司重点研发的新一代水下信息传输机,作为通信算法负责人创新的提出并实现了复杂编码超低功耗值守、多重正交编码等关键技术,经过持续攻关,在性能和功耗取得重大突破。海上试验结果大幅领先国内外同类产品,研究成果已应用于多个产品的研制当中。

二、攻坚克难,敢于创新

只有坚持自主创新,才能突破、掌握核心关键技术,担当起强军兴国的重任。“十一五”期间,从物理层突破了水声通信的一系列关键技术,成果达到国际先进水平,部分成果领先于欧美同类技术,并应用到产品研制当中。

水声工程是一门试验科学,其发展历史已经证明,许多原理、方法并不是通过理论推演、数学推导就能获得的,需要在理论指导下通过大量实验去认识海洋与水声原理的关系,积累大量试验数据,从中发现规律,验证技术方案。每次试验后都详细分析每一组实验数据,找规律、想对策,不断完善技术方案,取得了喜人的成绩。

数字语音是在在有限的带宽内以压缩编码方式传输清晰可懂的语音,码率越低语音质量越难以保证,3G中的AMR最低码率也要4750bps,这样的码率在水声信道是难以达成远距离通信的,必须进行大幅压缩。水声信道是迄今为止唯一可以进行水下远程信息传输的载体,但它也是目前所知无线通信中最复杂多变难度最大的信道,经过公司多年攻关,1200bps以下的水声通信系统取得突破,这为水下数字语音传输奠定了坚实的基础。主持的“水下数字语音技术”没有任何技术基础,完全从零开始、一步一个脚印,自主研发出码率1200、600、450bps的数字语音,其中码率450bps的合成语音与北约MELPe600bps声码器的质量相当。虽然之前引进了一些数字语音技术,但效果很差。他带领项目组从基础开始,大量查阅资料,重新建模仿真,反复试验摸索,创新的研发出水下远距离数字语音通信系统。

借鉴短波瞬时通信的思想,在国内外首次提出并实践了水下XX隐蔽通信,极大提高了水声通信的稳健性和安全性。迄今为止,国内外研究的水下通信技术中为了保证低误码率传输信息,都需要检测信道,在发送信息之前或在发送信息之间插入已知的测量信号或“训练”信号,这种做法不仅降低了信息净荷传输速率,更不利的是它不能实时获得信息传输期间的信道特性,由于海洋信道的时变性,这样的技术很显然不能得到最佳的性能,XX隐蔽通信很好的解决了信道实时匹配和安全性的难题。

“十二五”期间,主持“xx稳健远程通信技术”、“xx水声通信技术”、“xx信息交互技术”等多项预研任务,创新的提出多重正交调制、多维快速并行捕获等新方法,提高了水声通信的技战性能。目前已申请国防发明专利4项,已授权1项。2008年获北京市国资委优秀共产党员,2011年获集团“十一五”预研先进个人,2012年获首都劳动奖章、集团优秀青年科技工作者等荣誉。

三、团结协作,开拓进取

他所带领的团队实行新老技术人员层层传、帮、带的模式,利用企业资源与高校、专业机构进行广泛的学术交流和技术合作,促进科研人员专业技术水平的提高,在系统的人才培养工作下,团队人才成长呈现出良性循环的局面,目前已有多名同志脱颖而出,成长为可以独当一面的专业研发人员。团队紧密结合企业主业发展,不断创新,加快核心技术成果的转化,有力促进了企业的技术进步和人才队伍建设。团队的多项创新成果直接导致企业产品技术升级换代,及时适应了新时期企业产品研发的迫切需求。

人才培训是团队核心竞争力的有效手段,研究室主动参与产学研合作教育,通过与高校的合作,借助高校资源培养创新工作室所需人才。团队借助企业与哈尔滨工程大学水声工程学院开展的在职研究生培养课程,充实水声技术方面的知识,并每年组织两次与白俄水声通信专家的技术交流,提高了工作室持续创新的能力。研究室目前承担科技部国际合作项目、国防科工局基础研究等十多项科研任务,2011年创新团队获中船重工“十一五”装备预先研究先进集体,2012年成为北京市总工会与北京市科学技术委员会联合认定的100家职工创新工作室之一。