盼望着,盼望着,北京2022年冬奥会和冬残奥会的脚步越来越近了。为普及冬奥会知识,营造迎接北京冬奥会和冬残奥会的浓厚氛围,小暖推出了“冬奥知识小课堂”专栏,对冬奥会、北京冬奥会及冬残奥会进行科普宣传,请持续关注。本期给大家讲讲历史上京城的冰雪运动一起来看看吧~

“一九二九不出手

三九四九冰上走”

从上周开始就已进入“数九寒天”的“三九”,对北京人来说又到了“冰上走”的时候,且随着北京冬奥会临近,大家的冰雪运动热情一天天高涨。

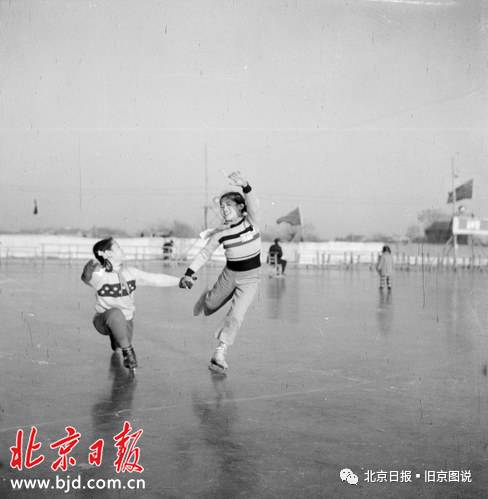

滑冰爱好者在后海冰面上表演“燕儿飞” 资料图

其实老北京人的冰雪运动源远流长,清军入关以后,为了保持八旗子弟的本色,清政府对“冰嬉”十分重视。每年腊八前后,受过训练的八旗子弟都要举行一场正式的比赛与表演——即“冰嬉大典”。

冰嬉大典中除了集体队列表演外,最吸引人眼球的还是个人竞技部分,金鸡独立、凤凰展翅、蜻蜓点水等高难度动作绝不亚于今天的花样滑冰。

资料图

1894年冬天,清王朝举办了最后一场冰嬉大典。慈禧太后和光绪皇帝带领群臣在北海漪澜堂前观看了全套的冰上节目,并在典礼结束后降旨奖励。此后由于甲午战败、变法失败,清王朝陷入危急存亡之秋,再也无暇顾及冰嬉了。

不过,由于官方的大力推动,冰上运动在北京民间落地生根,这项最早以冬季练兵为目的的活动,渐渐演变为一种民间娱乐活动。

晚清时,京津一带曾流行一种自制的冰鞋,俗称“凌鞋”。它由两块木板组成,上面分别钉着细铁条,人们将木板紧扎在鞋上便可在冰面上如履平地。

民国时期的简易冰鞋

每逢数九寒天、水面结冰,滑冰高手们就聚集到护城河冰面上,穿着凌鞋参加滑冰比赛,“如星驰电掣,争先夺标为胜”。据说有人曾穿着这种自制的冰鞋,清早从朝阳门出发,顺着河道一路滑到通州,回来时手上端一碗通州的酱豆腐,以示自己跑了个来回,这也成为老北京冬日一景。

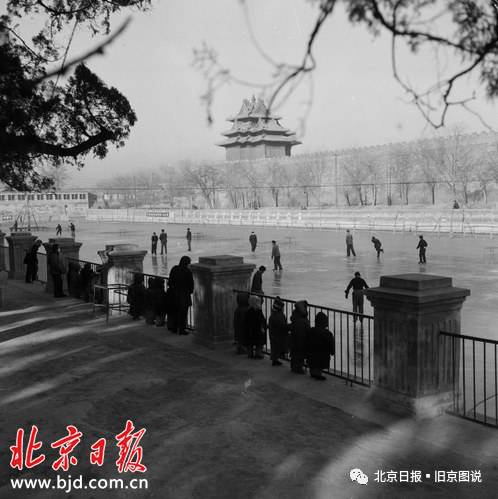

民国年间中山公园北门可直通故宫筒子河,冬天这里开辟为冰场,成为京城百姓的游乐之处。图为中山公园后河冰场。

清代,人们还会在冰面制作“冰床”。所谓“冰床”,就是人们用大块木板,在下面安上铁条,由一人拉绳在冰面上拖行,由于它形状似“床”,因此得名。人们既可以利用“冰床”出行,也可以用于运货,还有的专事游乐。

摄影师的镜头里,一名少年正在护城河上滑“冰床”。英国摄影师托马斯·查尔德摄于19世纪70年代。

乘坐“冰床”的北京人。英国摄影师托马斯·查尔德摄于19世纪70年代。

后海滑“冰床”的男子,这种冰床既可载人,也可运货。

民国建立后,北海公园成为北京最早开放的天然冰场。每逢冬日,冰面上红男绿女“化装竞走,亦足以倾动一时”,初学者摔上一个屁股蹲儿老北京人幽默地称之为:“老太太钻被窝儿”。

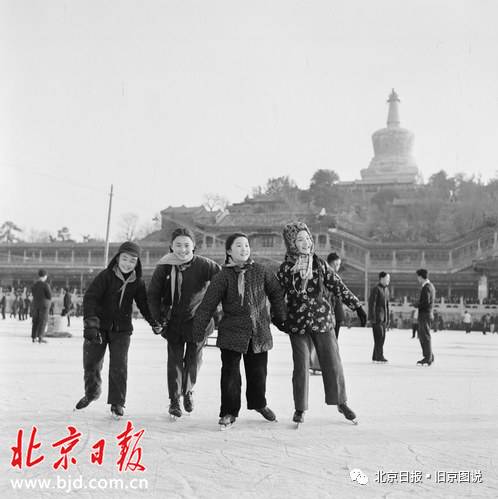

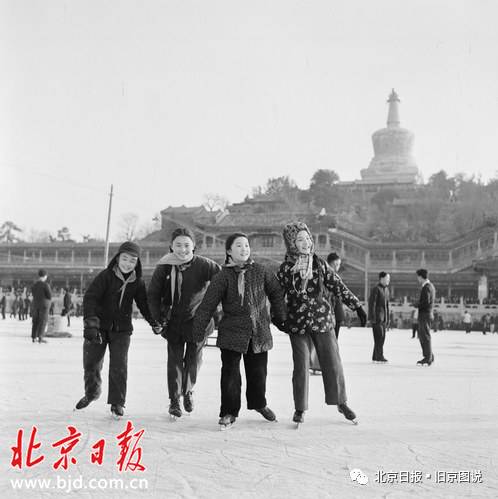

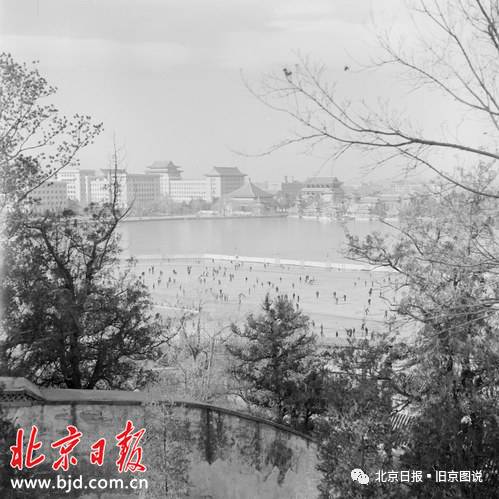

1956年的北海冰场。冯文冈摄

对于溜冰,不仅年轻人趋之若鹜,老人小孩也不避严寒。上世纪30年代,北海冰场上曾有位名叫吴桐轩的老人独领风骚,他身穿巴图鲁大坎肩,在冰面上来去自如,表演“朝天蹬”等溜冰绝技,引得外国游客啧啧称赞并为他拍照留念。

有资料显示,1955年初,北京市公共冰场的面积达到了十万零二百余平方米。有水域的单位特别是学校,会建成天然冰场,没有水域的单位甚至会在开阔的空地上围出一块地方,泼上水做成冰场。

1954年北京市冰上运动大会少年组花样滑冰。江定保摄

1955年,春节前夕首都举行水上运动大会苏联和中国滑冰运动员参加表演。冯文冈摄

1956年,北京大学的滑冰场上。李祖慧摄

1956年,市人民委员会的机关冰上运动大会,这是男子500公尺速滑。冯文冈摄

那时的冬天,北海公园、中山公园、劳动人民文化宫、什刹海、陶然亭等公共冰场全部向社会开放,有的冰场还专门开放夜场,使爱冰的人可以一直滑到晚上九点。

1956年的北海冰场。冯文冈摄

1957年,活跃在中山公园冰场上的滑冰爱好者

1958年,滑冰已成了小朋友们每天活动的内容之一,这是他们木板冰鞋在滑冰。李桃摄

1963年的北海公园的滑冰场。高宏摄

1964年,北海公园,北海冰场之夜。王振民摄

1964年,两个小朋友在北海冰场滑冰车。王振民摄

再过不久,奥运圣火将再次点亮,千年古都上空,万里长城将喜迎八方宾客。让我们相约冬奥,一起向未来!

(本文选自微信公众号“暖微工会” 2022年01月14日)